Di Gabriele Angelini

Le origini dell’invasione zombie di Capcom dal punto di vista di un appassionato. Benvenuti alla retrospettiva di Resident Evil!

Le origini della trilogia (1996–1999)

Ricordo ancora il giorno. Le sensazioni di stupore, di meraviglia pura, mescolate a un’eccitazione difficile da descrivere. Avevo 16 anni all’epoca, innamorato dei film horror degli anni 80, in particolar modo di Zombi (Dawn of the Dead, 1978) di George Romero. Quel cinema così crudo, saturo di atmosfera e di critica sociale, mi aveva già aperto la porta a un immaginario disturbante ma irresistibile.

Quando vidi i primi secondi dell’introduzione cinematografica del primo Resident Evil, capii immediatamente una cosa: stavo assistendo in tempo reale a qualcosa di speciale. Fu amore a prima vista, un matrimonio destinato a durare tutta la vita, ed oggi, quasi trent’anni dopo, sono qui a raccontarvi cosa ha rappresentato per me quella trilogia originale e quale impatto ha avuto sull’intero universo videoludico la nascita di questo franchise monumentale.

La nascita di Resident Evil coincide con uno dei momenti più fertili e rivoluzionari dell’industria dei videogiochi. Capcom, già riconosciuta per la sua maestria nel settore Action / Fighting games, decide di spingersi in un territorio meno esplorato, quello dell’horror maturo, psicologico, claustrofobico. Shinji Mikami, mente creativa della serie, si ispira apertamente a Sweet Home (NES, 1989) e al cinema horror occidentale, portando in sala di progettazione un’idea chiara: creare un’esperienza misurata, tesa, basata sull’esplorazione e sul limite. “Un videogioco che non offrisse potere, ma vulnerabilità”.

Ed è proprio in questo contesto che si inserisce un fattore determinante, il successo travolgente della prima Sony PlayStation.

Lanciata nel 1994 in Giappone e nel 1995 in Occidente, la PlayStation stava vivendo un boom di vendite senza precedenti. Sony, con la sua estetica minimalista e moderna, aveva capito prima di chiunque altro che il videogioco era pronto per parlare anche agli adulti. Il passaggio al CD-ROM apriva nuove possibilità, mondi più grandi, filmati di qualità superiore, colonne sonore dense e ambientali, una ricchezza visiva impensabile solo qualche anno prima, era un salto generazionale netto.

La console attirava un nuovo pubblico, ragazzi cresciuti negli anni 80, giovani adulti, appassionati di cinema e tecnologia, un pubblico che non solo desiderava esperienze più mature, ma era pronto a riceverle.

Resident Evil arrivò esattamente al momento giusto!

Era cupo, cinematografico, splatter, inquietante, tecnicamente sorprendente per l’epoca. Era diverso e soprattutto incarnava perfettamente lo spirito della PlayStation, una nuova icona culturale degli anni 90 che stava riscrivendo le regole dell’intrattenimento digitale.

Il successo della console contribuì in modo enorme alla diffusione del gioco, trasformandolo rapidamente in un fenomeno globale. La combinazione di atmosfera, innovazione tecnica e direzione artistica lo rese il manifesto del nuovo genere survival horror. Da semplice esperimento, Resident Evil diventò una pietra miliare, dando vita a un franchise che avrebbe influenzato tutto, dai videogiochi al cinema, fino all’immaginario collettivo dell’horror.

Quella che vide la luce tra il 1996 e il 1999 non fu solo una trilogia, ma una vera rivoluzione culturale, ed io, in quella camera da adolescente illuminata dalla luce azzurrina della TV a tubo catodico, ne fui testimone diretto.

Un testimone che, ancora oggi, non ha smesso di amarla.

Resident Evil (1996): la casa degli orrori digitale

Eccomi di nuovo qui, le emozioni che il primo capitolo mi ha lasciato le avete già vissute nel paragrafo precedente quando vi ho raccontato il mio primo incontro con questo capolavoro e oggi, per rinfrescare la memoria e osservare l’opera con uno sguardo più consapevole, voglio raccontarvi cosa ha significato davvero Resident Evil nel 1996 e perché continua ancora oggi a essere un punto di riferimento assoluto. Il gioco si apre con un tono che richiama volutamente i film horror di serie B, un’estetica kitsch ma potentissima che colpisce fin dal primo istante con l’introduzione in live-action (unica della serie, tra l’altro), la corsa nella foresta, il cielo cupo e l’arrivo alla villa immersa in un silenzio che sembra quasi vivo, una quiete inquietante che ti avvolge e ti trascina dentro un mondo in cui ogni passo diventa un presagio di tensione. Entrare nella Spencer Mansion per la prima volta dava l’impressione di attraversare una soglia invisibile, come se il gioco ti chiedesse di abbandonare qualsiasi certezza per lasciarti guidare soltanto dall’istinto.

Dal punto di vista tecnico e artistico Resident Evil mostra una direzione stilistica inconfondibile, fatta di fondali prerenderizzati che donano alla villa un livello di dettaglio impressionante per l’epoca unita ad un sistema di telecamere fisse che non rappresentano un limite ma un vero strumento di regia pensato per mantenerti sempre sul filo dell’incertezza, impedendoti di vedere cosa si nasconde fuori dall’inquadratura e mantenendo costante la sensazione di essere osservato. L’inventario ridotto e la gestione degli oggetti obbligano a pensare in modo strategico, ogni scelta diventa un compromesso, ogni passo avanti rischia di essere un passo indietro e persino il semplice gesto di salvare la partita attraverso le adorate ink ribbons diventa una decisione carica di peso e consapevolezza. I love ink ribbons, e lo dico davvero.

Il gioco non è solo horror ma anche enigma, esplorazione, ritorno sui propri passi, paura psicologica costruita con una lentezza magistrale e un ritmo che cresce come un respiro trattenuto troppo a lungo. Le risorse scarse, i nemici improvvisi, l’atmosfera soffocante e il senso di solitudine assoluta compongono un equilibrio straordinario, un mosaico di scelte e sensazioni che ancora oggi sorprende per quanto fosse avanti rispetto al suo tempo. Resident Evil non si limitò a ridefinire il genere horror nei videogiochi ma trasformò la percezione stessa di cosa un videogioco potesse comunicare, mostrando che la paura poteva diventare un’emozione da vivere, non solo un effetto da subire.

Quando poi arrivò la Director’s Cut, uscita poco dopo l’originale per colmare il vuoto creato dal rinvio di Resident Evil 2 (un rinvio di cui, all’epoca, non ero minimamente al corrente), ebbi la sensazione di ritrovare un vecchio amico con un abito diverso. Le modifiche al posizionamento di nemici e oggetti, le inquadrature alternate, le nuove tracce audio e l’aggiunta della modalità Advanced misero alla prova anche i giocatori più esperti, trasformando aree che conoscevamo alla perfezione in luoghi improvvisamente tanto insidiosi quanto alieni. Non era un nuovo gioco e non pretendeva di esserlo, ma riuscì comunque a rinfrescare l’esperienza e ad amplificarne la tensione, mantenendo viva la magia dell’originale mentre si attendeva il futuro della saga.

Per me, che lo vissi nel pieno della mia adolescenza, il primo Resident Evil resta un’opera indimenticabile, un’esperienza che ha segnato il mio modo di intendere il videogioco come linguaggio e come emozione. Non posso fare altro che dirlo col cuore, oggi come allora. Love.

Resident Evil 2 (1998): espansione e perfezionamento

Quanto erano belli quegli anni, un periodo in cui le giornate scorrevano tra videogames, scuola, amici e discoteca e quella libertà ingenua che oggi sembra appartenga a un mondo lontano. Non esisteva YouTube, non c’erano smartphone e in televisione i videogiochi apparivano solo raramente, quasi fossero tesori nascosti da scoprire per caso. Non avevo nemmeno i soldi per comprare le riviste specializzate del periodo ed è proprio per questo che l’uscita di Resident Evil 2 mi travolse come qualcosa di completamente inaspettato, un fulmine improvviso che squarcia un cielo limpido.

Ricordo ancora la mia espressione con una nitidezza sorprendente, come se fosse successo ieri. Mi trovavo per caso in un negozio di videogiochi della mia città quando sul classico televisore da 14 pollici appeso nell’angolo partì l’intro di Resident Evil 2 e rimasi letteralmente pietrificato. La mia bocca si spalancò da sola senza che me ne rendessi conto e restai lì immobile mentre sullo schermo si susseguivano quelle immagini che sembravano uscire da un film horror di fine anni novanta, tanto che una famiglia di canarini avrebbe potuto entrare e fare il nido senza che io mi accorgessi di nulla.

L’entusiasmo mi travolse e corsi alla cassa per sapere il prezzo del gioco. Il commesso, con la calma di chi non immagina il destino che sta per infrangere, mi disse semplicemente “settantamila lire, prego”. Fu come sbattere contro un muro di mattoni. Atterraggio d’emergenza immediato, fine di ogni illusione. Non avevo nessuna possibilità di permettermi una cifra simile e dovetti aspettare mesi, finché un amico dal cuore d’oro decise di prestarmelo per qualche settimana. Lo divorai in pochi giorni, e solo molto tempo dopo riuscii finalmente a comprarmelo davvero.

Quando finalmente ebbi la possibilità di concentrarmi su Resident Evil 2 ricordo bene come la presentazione in full motion video mi lasciò un po’ spiazzato. Ero ancora legatissimo all’introduzione cinematografica del primo capitolo, quel live-action volutamente kitsch che aveva stregato la mia immaginazione e una parte di me sperava di ritrovare qualcosa di simile. Quella breve delusione però svanì nel momento esatto in cui vidi il gioco vero e proprio prendere vita sullo schermo. Fu immediatamente chiaro che Capcom aveva fatto un salto gigantesco. Tutto sembrava più dettagliato, più vivo, più drammatico. Ogni pixel sembrava posizionato con uno scopo preciso e ogni animazione aveva un peso nuovo e più credibile. I personaggi si muovevano con una naturalezza che il primo capitolo non aveva mai potuto offrire e quell’impatto visivo fu sufficiente a zittire qualsiasi nostalgia.

Con questo secondo capitolo Capcom aveva deciso di andare oltre i confini che aveva stabilito nel primo gioco. La narrazione si spostava finalmente in una prospettiva urbana, niente più foresta isolata e niente più villa immersa nel silenzio, ma una città intera che stava collassando davanti ai nostri occhi. Raccoon City era in ginocchio, sopraffatta dal caos, dalla paura, dall’incapacità totale di contenere l’incubo che si stava propagando. Le strade erano diventate corridoi del terrore e la colonna sonora naturale era un continuo lamento di morti viventi sempre pronti a divorarti, un coro macabro che accompagnava ogni passo. Raccoon City diventava quasi un personaggio, vivo e allo stesso tempo morente, una presenza che rendeva ogni azione incerta e carica di tensione.

La struttura stessa del gioco rifletteva questa nuova ambizione. L’introduzione di due campagne interconnesse, quella di Leon e quella di Claire, portava la trama a un livello più complesso e maturo. Non era solo una questione di due protagonisti diversi, era un vero intreccio narrativo che offriva prospettive differenti sugli stessi eventi. La stazione di polizia, originariamente nata come un Museo, diventava ora un luogo iconico, un labirinto dalle mille sorprese, un edificio che sembrava respirare insieme alla città, dove ogni porta aperta poteva rivelare un orrore e ogni corridoio poteva trasformarsi in una trappola. L’intelligenza dei nemici era migliorata, il ritmo dell’azione risultava più fluido e la fusione tra storia e gameplay era molto più naturale rispetto al capitolo precedente.

Poco dopo uscì anche la versione Dual Shock, un’edizione che non si limitò ad aggiungere la vibrazione al controller ma introdusse anche modalità completamente nuove rispetto all’originale. La più nota era la modalità Arrange, che rimescolava oggetti, armi e nemici in posizioni imprevedibili, trasformando il gioco in una sorta di percorso alternativo anche per chi lo conosceva a memoria. A questo si aggiungeva l’Extreme Battle Mode, una sfida extra pensata per i più esperti, un vero test di resistenza che ti chiedeva di combattere attraverso diverse aree del gioco nei panni di vari personaggi, con difficoltà crescente e un ritmo molto più serrato. Una modalità che allungava la longevità del titolo e metteva alla prova perfino i fan più navigati.

La nuova colonna sonora, invece, fu uno dei punti più controversi. Capcom optò per una reinterpretazione orchestrale che molti giocatori trovarono dissonante e paradossalmente meno evocativa rispetto all’atmosfera originale. Alcuni brani risultavano quasi fuori contesto, creando una sensazione straniante che non sempre si armonizzava con la tensione del gioco. Personalmente la ricordo come una curiosità interessante, ma la soundtrack classica resta di gran lunga la più efficace. Nonostante ciò, la Dual Shock Version rimane un’edizione ricca e particolare, capace di dare nuova vita a un capolavoro senza tradirne l’essenza.

Ancora oggi molti fan considerano Resident Evil 2 il vertice assoluto del survival horror classico e più passa il tempo più mi convinco che abbiano ragione. Per me, che lo vissi con la fame e l’entusiasmo di un adolescente innamorato dell’horror, rimane una delle esperienze più potenti e formative della mia vita videoludica, un’opera capace di sorprendermi, spaventarmi e affascinarmi come pochissimi altri giochi hanno saputo fare.

PURE LOVE!!!

Resident Evil 3: Nemesis (1999): sperimentazione e ritmo

Questa volta, ragazzi, non fui preso alla sprovvista. Un caro amico, appassionato tanto quanto me, mi avvisò dell’uscita imminente di Resident Evil 3 e insieme andammo in un negozio di videogiochi per provare la demo che circolava in quei giorni. Ricordo ancora l’attesa, quel misto di emozione e curiosità che solo gli anni novanta sapevano regalare, quando bastava un televisore acceso in un negozio per trasformare un pomeriggio qualsiasi in un evento imperdibile.

L’introduzione in full motion video questa volta mi lasciò davvero senza parole. Ricordo i brividi lungo la schiena mentre la scena mostrava l’avanzata inarrestabile degli zombie che travolgeva una squadra di poliziotti disperati, impegnati invano a fermare l’orda con fucili e mitragliatrici. Sangue, esplosioni, caos totale, e poi la comparsa dell’unità speciale della Umbrella, fredda e implacabile. Tutto aveva il sapore di qualcosa di nuovo e dirompente, un mix di cinema, adrenalina e tragedia che faceva capire immediatamente che Resident Evil 3 non avrebbe seguito una strada già battuta.

Capcom infatti, con questo terzo capitolo, si trovava davvero davanti a un bivio. Poteva continuare sulla via già tracciata dai primi due giochi oppure tentare qualcosa di più coraggioso, più dinamico, più imprevedibile. All’epoca non sapevamo quale direzione avrebbero preso.

Resident Evil 3 abbraccia sin dai primi minuti un’impostazione molto più energica. Jill Valentine, la Jill che avevamo conosciuto nella villa, non è più la ragazza determinata ma fragile del capitolo iniziale. È un’eroina provata dagli orrori vissuti, una donna con una pelle d’acciaio che non si lascia intimidire da nulla, capace di affrontare un’intera città che sta letteralmente collassando su sé stessa. Una Jill più dura, più matura, quasi scolpita nella tragedia che la circonda.

Anche la minaccia principale compie un salto di qualità impressionante. Capcom prese l’idea dello stalker visto nel secondo Resident Evil (secondo scenario) e la portò all’estremo. Nacque così Nemesis, un incubo vivente, una creatura che non si limita a essere un nemico ma che diventa un’entità che ti bracca senza sosta, che ti insegue ovunque, che ti costringe a muoverti, a improvvisare, a decidere nel panico. La sua voce distorta che pronuncia S.T.A.R.S. è ormai entrata nella leggenda e ancora oggi riesce a gelarmi il sangue.

Il concetto di nemico inseguitore era incredibilmente avant-garde per il 1999. Ogni incontro con Nemesis spezza il ritmo, interrompe la familiarità degli ambienti, crea un senso di urgenza costante. Non c’è mai un momento di vera tregua, non sai se affrontarlo, se scappare, se provare a seminarlo, è una pressione diversa da tutto ciò che i capitoli precedenti avevano proposto e proprio questa novità rende Resident Evil 3 un’esperienza unica.

Il gameplay segue totalmente una nuova direzione introducendo il sistema di schivata, fornendo una mobilità che prima non esisteva e che permette un approccio più istintivo ai combattimenti. Le strade più ampie, il caos della città, le esplosioni sparse ovunque danno al gioco un ritmo più frenetico e imprevedibile. Nonostante questo aumento dell’azione, però, Capcom non rinnega l’essenza della serie, il senso di vulnerabilità rimane, così come l’atmosfera opprimente, la gestione attenta delle risorse e l’esplorazione ragionata.

Resident Evil 3 è quindi un capitolo di transizione e di trasformazione allo stesso tempo. Meno puzzle e più sopravvivenza pura, meno silenzi inquietanti e più fughe disperate, meno attese e più urgenza. È un gioco che ti costringe a correre, che non ti lascia respirare e che porta il survival horror verso un registro più adrenalinico senza mai tradirne la natura.

E per chi, come me, lo scoprì in quegli anni pieni di entusiasmo e immaginazione, Resident Evil 3 rimane un capitolo speciale, un addio struggente a una Raccoon City destinata a scomparire e un tributo perfetto a quella tensione indescrivibile che solo i videogiochi di quel periodo sapevano creare.

HEARTBROKEN.

Le mie impressioni sulle origini

La trilogia originale è indubbiamente figlia del suo tempo ma allo stesso tempo rimane eterna, un insieme di opere che sembra appartenere agli anni novanta eppure continua a parlare con voce autoritaria anche a chi quei tempi non li ha vissuti. I limiti tecnici dell’epoca si trasformano in stile, le rigidità diventano atmosfera, le imperfezioni si fondono con il linguaggio dell’horror creando un’esperienza che oggi appare quasi irripetibile. Il primo capitolo è una casa infestata che ti accoglie con una regia soffocante e controllata, un luogo che sembra osservarti mentre ti muovi tra stanze immobili e silenzi pesanti, una trappola di tensione costruita con una cura artigianale che ancora oggi sorprende per precisione e intensità. Il secondo capitolo è invece un film horror corale, urbano, teso, pieno di personaggi memorabili e di momenti che sembrano usciti da un grande classico del cinema di genere, un racconto che ti trascina nel caos di Raccoon City e ti fa vivere la sua caduta attraverso due prospettive diverse, complementari e profondamente umane. Il terzo capitolo rappresenta un esperimento più coraggioso, spesso sottovalutato, che anticipa concetti moderni di level design e introduce una pressione costante che ti accompagna dal primo all’ultimo minuto attraverso la figura implacabile di Nemesis, un simbolo vivente della fine imminente della città e un archetipo del nemico inseguitore che ancora oggi influenza decine di giochi contemporanei.

Rigiocare questa trilogia oggi significa riaccendere una scintilla che non si è mai spenta del tutto e allo stesso tempo rivalutare quanto ogni capitolo fosse innovativo per la sua epoca. Non erano solo videogiochi, erano dichiarazioni di intenti, esperimenti artistici, passi avanti giganteschi in un territorio che allora era quasi inesplorato. La loro influenza si estende ben oltre il genere survival horror e continua a farsi sentire nel modo in cui ancora oggi concepiamo la tensione, l’esplorazione, la paura e il ritmo stesso di un videogioco. Sono opere che non invecchiano davvero perché possiedono qualcosa che nessun aggiornamento tecnico può cancellare, un’anima fatta di intuizioni geniali, scelte coraggiose e un’identità così forte da attraversare intere generazioni.

I Remake, reinterpretazione moderna della trilogia

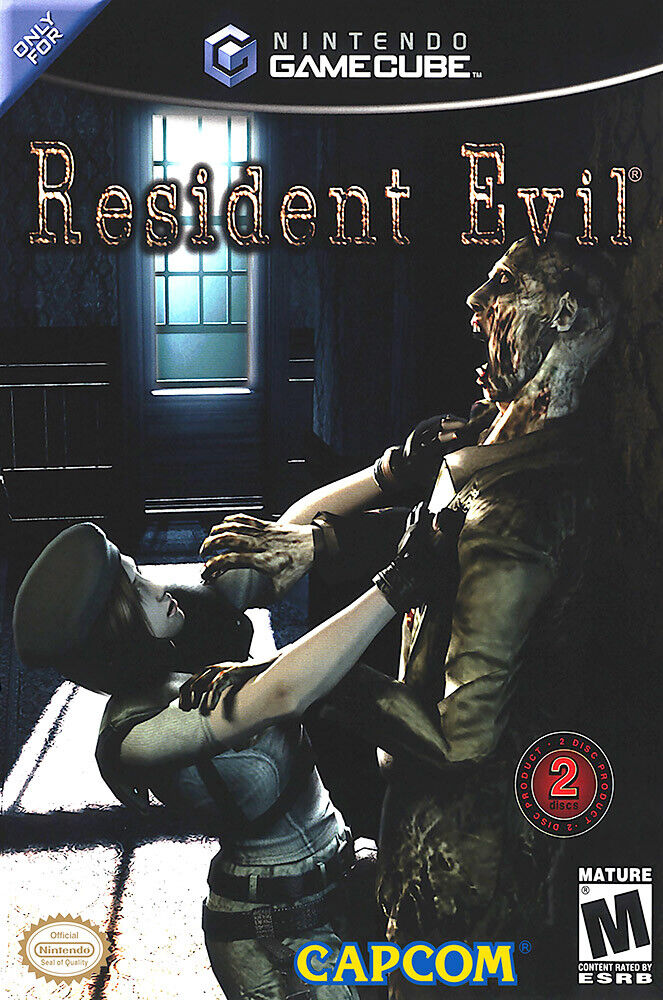

Resident Evil REmake (2002) fedeltà e rinnovamento perfetti

Partiamo da quanto abbia sofferto quell’anno. Era il mio primo anno di università, non avevo un soldo bucato in tasca ma avevo mille aspettative per la vita che stava iniziando, mentre sul potentissimo e bellissimo Nintendo GameCube usciva quello che ancora oggi rappresenta la lezione definitiva su come si realizza un remake: Resident Evil Remake. Tengo a sottolineare, con un pizzico di malinconia, che per le mie condizioni economiche dell’epoca non potei permettermi di acquistare un GameCube e rimasi quindi escluso dall’esperienza originale fino all’arrivo della versione HD su console moderne come PS4. Ciò che leggerete qui è dunque un intreccio di ricordi basati sulle recensioni e sugli articoli letti allora e sulle emozioni vissute quando finalmente ho potuto completare il gioco molti anni dopo.

Quando nel 2002 il remake del primo Resident Evil fece la sua comparsa sugli scaffali, nessuno sapeva davvero cosa aspettarsi. Erano anni in cui la parola remake non aveva ancora il peso, la dignità e l’importanza che ha assunto oggi e molti erano convinti che Capcom si sarebbe limitata ad aggiornare gli asset grafici lasciando intatta la struttura del gioco del 1996. Nessuno immaginava che lo studio avrebbe avuto il coraggio e la sensibilità di prendere un capolavoro già consolidato e trasformarlo in qualcosa di ancora più potente, senza mai tradirne l’essenza. Eppure è esattamente ciò che accadde. Non era un semplice rifacimento tecnico, non era un “mettiamo texture più belle”, ma un vero atto d’amore verso la villa, verso i personaggi, verso ogni angolo di quel mondo che per tanti di noi aveva segnato l’inizio di una nuova era videoludica.

La Spencer Mansion del REmake è una creatura viva. Non è soltanto più definita, è più inquietante, più solenne, più oscura. Ogni stanza sembra dipinta a mano, ogni corridoio è immerso in un buio denso che non lascia respiro, ogni riflesso di luce, ogni scricchiolio del pavimento, ogni ombra che si allunga sulla parete sembra studiata per farti sentire osservato. Le nuove aree introdotte da Capcom ampliano il mistero invece di spegnerlo e creano un equilibrio sorprendente tra ciò che ricordavi e ciò che non avevi mai visto, una sensazione che ti fa camminare nella villa con un misto di nostalgia e inquietudine. Anche chi l’aveva esplorata decine di volte nel 1996 si ritrovava improvvisamente spaesato, come se stesse entrando in una versione alternativa della propria memoria. È forse questo uno dei doni più grandi del REmake, la capacità di farti credere di conoscere un luogo mentre quel luogo continua a sorprenderti.

Capcom non si limitò a rinnovare l’estetica ma introdusse anche nuove dinamiche che cambiarono radicalmente l’approccio al gioco. I Crimson Head, in particolare, rappresentano una delle invenzioni più geniali della storia del survival horror. Quelle creature pronte a rialzarsi in una forma più feroce e aggressiva se non si bruciavano i corpi degli zombie caduti aggiunsero una tensione completamente nuova, una strategia più profonda, una crudeltà psicologica che ti obbligava a pensare due volte prima di sparare. Ogni scontro diventava una decisione, ogni tanica di benzina un tesoro da custodire, ogni ritorno in una stanza già visitata un rischio concreto. Il REmake non ti concedeva più il lusso di sentirti al sicuro nemmeno negli ambienti che conoscevi meglio.

La fedeltà all’opera originale rimaneva però intatta. L’atmosfera del 1996 era preservata con rispetto quasi religioso ma avvolta in una presentazione così raffinata da sembrare appartenere a un’altra epoca. Il gioco non tradiva nulla, anzi esaltava ogni elemento che aveva reso grande l’originale e lo portava a un livello nuovo di intensità. L’uso magistrale delle luci, il colore, il sonoro, le nuove inquadrature e la cura per i dettagli costruivano un ambiente che non era soltanto più bello, era più vivo, più autentico, più spaventoso.

Giocare il REmake significava rivivere il 1996 con occhi nuovi, unire memoria e scoperta in un dialogo continuo tra passato e presente. Ogni passo era un tuffo nella nostalgia ma senza l’ingombro della polvere, senza la sensazione di affrontare un gioco invecchiato. Tutto era nuovo eppure incredibilmente fedele, un equilibrio quasi impossibile da raggiungere, tanto che ancora oggi pochissimi remake riescono ad avvicinarsi a ciò che Capcom realizzò allora. Resident Evil REmake viene tuttora considerato uno dei lavori più riusciti dell’intera storia del panorama videoludico, un esempio di come si possa rinnovare un’opera classica senza snaturarla, anzi rendendola ancora più potente.

Per tanti giocatori fu come tornare a casa dopo anni e scoprire che quella casa era diventata ancora più affascinante, misteriosa e carica di segreti. Un luogo dove avevano già provato paura e meraviglia e che ora li invitava a riviverle con una forza nuova. Il REmake del 2002 non è solo un rifacimento ma una dichiarazione d’amore, un atto di rispetto e un capitolo imprescindibile nella storia del survival horror.

Resident Evil 2 Remake (2019): un nuovo punto di riferimento

Non potete immaginare cosa rappresentò per me l’annuncio del Remake di Resident Evil 2 in chiave moderna. Fu un’esplosione di emozione pura, un vortice di ricordi che tornavano a galla tutti insieme. Solo l’idea di tornare a camminare per le strade di Raccoon City, di rivivere la stazione di polizia con una grafica all’avanguardia e con un sistema di controlli moderni simile a quello di RE6 mi fece letteralmente saltare dalla gioia. Sembrava un sogno che bussava di nuovo alla porta della mia adolescenza, pronto a mostrarsi sotto una nuova luce.

Quando Capcom confermò ufficialmente il progetto, la comunità videoludica si divise tra entusiasmo e paura. L’originale del 1998 non era un videogioco qualunque, era un pilastro assoluto del survival horror, un simbolo di un’epoca e un ricordo scolpito nella mente di un’intera generazione. Toccarlo significava rischiare tutto. Non si trattava semplicemente di migliorare un titolo amato ma di reinterpretarlo per un pubblico nuovo, con aspettative moderne e un rapporto diverso con la tensione, la paura e la narrazione. Capcom decise comunque di osare, abbandonando per la prima volta le telecamere fisse e ricostruendo tutto con una visuale over the shoulder, una scelta che avrebbe potuto far crollare l’intero progetto e che invece lo trasformò in uno dei migliori remake mai realizzati.

E poi lasciatemelo dire, ho dovuto aspettare diciassette anni per vedere un cheeseburger tutto americano, grondante di olio e grassi, venire divorato da un camionista affamato, ed è stato amore a prima vista. L’introduzione da sola ti trascina immediatamente dentro il mondo di gioco e tutto appare incredibilmente realistico. La grafica sbalorditiva, anche sulla mia PS4, rende Raccoon City tangibile, quasi palpabile, mentre la colonna sonora rivisitata amplifica ogni emozione. Giocarlo con un paio di cuffie e l’audio 3D attivo significa trovarsi immersi fino al collo in quella notte maledetta.

Il nuovo approccio si rivelò un atto di rispetto e di creatività. Il Remake non tradisce l’originale, non lo sostituisce, non pretende di cancellarlo. Lo reinterpreta. La tensione del 1998 non sparisce, si evolve, cambia forma, diventa più vicina, più fisica, più personale. Ogni passo nei corridoi della R.P.D. sembra familiare e allo stesso tempo nuovo, come se stessi camminando dentro un ricordo che prende vita davanti ai tuoi occhi. La stazione di polizia è ricostruita con una cura impressionante e ogni stanza ha una storia da raccontare, ogni luce tremolante suggerisce un evento accaduto da poco, ogni macchia di sangue ricorda quanto la città sia sprofondata nel caos.

La nuova visuale permette un coinvolgimento totale. Le luci sono più realistiche, gli ambienti più scuri, il sound design è una sinfonia inquietante fatta di passi lontani, gemiti soffocati, oggetti che si muovono da qualche parte senza motivo apparente. La R.P.D. non è più soltanto un livello da esplorare ma una creatura viva, un edificio che respira, osserva e reagisce a ogni tuo movimento.

E nel cuore di questo incubo si muove una delle idee più geniali del Remake, la nuova incarnazione di Mr. X. Nell’originale era una minaccia importante ma intrinsecamente legata e limitata allo scenario B dei protagonisti, ma qui diventa un’entità ossessiva e implacabile sin da subito. I suoi passi pesanti risuonano come un martello nel silenzio dei corridoi e basta sentirli in lontananza per gelare il sangue. Non importa quanto ti nascondi o quanto ti allontani, il suo ritmo inconfondibile ti ricorda che non sei mai davvero al sicuro. È un esempio straordinario di come un personaggio iconico possa diventare ancora più memorabile quando viene reinterpretato con intelligenza.

Anche la narrazione compie un salto in avanti. Leon e Claire non sono più semplici avatar ma protagonisti capaci di mostrare emozioni autentiche, reazioni credibili, una presenza scenica che permette al giocatore di percepire il loro coraggio, la loro paura, la loro determinazione. Le cutscene sono curate in modo impeccabile e il ritmo generale della storia è più cinematografico pur mantenendo la struttura originale che tanto amiamo.

La stazione di polizia, con i suoi documenti, le sue stanze devastate e i dettagli sparsi ovunque, ogni elemento contribuisce a ricostruire la caduta improvvisa di una città che non ha avuto il tempo di reagire. Il Remake non si limita a mostrarti cosa è successo, ti fa vivere quel crollo attraverso luce, suoni, atmosfera e assenza di risposte.

Giocare Resident Evil 2 Remake significa assistere alla rinascita di un classico senza che la sua identità venga toccata. È una lezione esemplare su come reinterpretare un’opera storica con rispetto, sensibilità e profonda conoscenza del materiale originale. Un ponte perfetto tra nostalgia e innovazione, un gioco capace di emozionare veterani come me e avvicinare nuovi giocatori che scoprono Raccoon City per la prima volta.

Per me, come per moltissimi altri fan, questo Remake rappresenta la conferma definitiva che un capolavoro può evolversi senza perdere la sua anima esattamente come successe con il Remake del primo capitolo. Un ritorno a casa e allo stesso tempo un nuovo inizio, un trionfo tecnico e artistico che resterà per sempre un punto di riferimento su come si dovrebbe affrontare la rinascita di un grande classico.

IL RESIDENT EVIL PIU’ BELLO DI SEMPRE!

Resident Evil 3 Remake (2020): un ritorno controverso

Quando arrivò il momento del Remake di Resident Evil 3 ero di nuovo carico come una molla, non stavo più nella pelle e lo comprai al day one con l’entusiasmo di un ragazzino alla sua prima esperienza. Dopo l’incredibile lavoro svolto con Resident Evil 2 Remake, il desiderio di tornare nelle strade devastate di Raccoon City era fortissimo e l’idea di rivivere la fuga disperata di Jill Valentine attraverso la potenza del RE Engine sembrava un regalo preparato apposta per me. I presupposti per un nuovo capolavoro c’erano tutti, una versione moderna in grado di riportare l’intensità del gioco del 1999 con la profondità e la cura maniacale del Remake precedente.

E in parte questo accadde davvero. Tecnicamente il gioco è un gioiello. Jill è rappresentata in modo convincente e più umano rispetto al passato, forte senza perdere la sua autenticità, capace di sostenere insieme a Carlos l’intera narrazione. Dal punto di vista visivo e registico, il titolo sfiora il fotorealismo e Raccoon City esplode di luci, fiamme, detriti e ombre che si muovono in profondità, mentre l’impatto sonoro amplifica ogni passo, ogni urlo e ogni esplosione. Le sequenze d’azione brillano e la regia dinamica valorizza ogni momento.

Anche Carlos, questa volta, riceve un trattamento sorprendentemente curato. Nel gioco originale del 1999 era un personaggio interessante ma spesso percepito come semplice spalla narrativa, mentre nel Remake diventa un co-protagonista vero e proprio. Ha un carattere più definito, un atteggiamento più complesso, un misto di ironia, senso del dovere e insicurezze ben celate. Anche il suo redesign gli dona maggior credibilità e lo rende meno “stereotipo action” e più soldato reale catapultato in una situazione impossibile. Le sue sezioni di gameplay, pur se brevi, risultano intense e ben realizzate, soprattutto l’assalto alla R.P.D., che offre una prospettiva completamente diversa rispetto a quella vissuta in RE2 Remake. Pur non essendo al centro della narrazione quanto Jill, riesce comunque a ritagliarsi uno spazio significativo e a rendere più ricca la dinamica dei personaggi.

Tuttavia è impossibile ignorare i limiti che emergono durante l’avventura. La struttura generale è molto più compatta rispetto all’originale e a tratti eccessivamente accelerata. Molti luoghi iconici del capitolo del 1999 mancano del tutto e non si tratta di semplici dettagli, ma di intere aree che contribuivano a dare ritmo, respiro e personalità al viaggio di Jill. Alcune sezioni storiche risultano ridotte oppure ripensate con troppa fretta, quasi come se il gioco avesse la necessità di portarti rapidamente alla scena successiva, o che magari qualcuno in Capcom abbia deciso di risparmiare qualche soldo in fase di produzione.

Questa compressione narrativa si avverte ancora di più dopo aver giocato Resident Evil 2 Remake. Il confronto è inevitabile e spesso poco favorevole. Dove RE2 Remake lasciava spazio all’esplorazione, ai silenzi e a una tensione che cresceva lentamente, RE3 Remake preferisce una direzione più action, più rapida e spettacolare. Non è una scelta sbagliata in senso assoluto, ma limita l’atmosfera dell’originale e riduce quella sensazione di oppressione graduale che era parte essenziale del DNA della trilogia.

Anche Nemesis risulta meno incisivo. Nel 1999 era una presenza imprevedibile che poteva comparire ovunque e in qualsiasi momento, trasformando ogni passo in un potenziale pericolo. Nel Remake è visivamente impressionante, ma le sue apparizioni sono più guidate e “scriptate”, riducendo la paura primordiale che trasmetteva nella versione originale. Io personalmente, come molti altri giocatori, avrei voluto un Nemesis più simile al Mr. X del Remake di RE2, capace di braccarti con libertà e di condizionare persino la scelta se sparare (rischiando di attirarlo) o darsela a gambe.

Raccoon City, splendida da vedere, si attraversa troppo rapidamente. È un ambiente curato e ricco di dettagli, ma viene concesso pochissimo tempo per esplorarlo, come se fossi invitato a osservare di sfuggita un set cinematografico straordinario senza poterne davvero assaporare l’atmosfera. Ed è un peccato enorme, perché questo è il capitolo della trilogia in cui la città avrebbe dovuto avere il ruolo più centrale.

Nonostante questi aspetti controversi, Resident Evil 3 Remake resta un gioco divertente, supportato da uno svolgimento rapido e spettacolare. Ha momenti di adrenalina pura, un comparto tecnico eccellente e una protagonista che funziona alla perfezione. Le sezioni con Carlos aggiungono varietà e offrono uno sguardo più ampio su ciò che accade in città, arricchendo almeno in parte una struttura che rimane un po’ troppo striminzita. È un titolo che si lascia giocare con piacere e che offre un’esperienza intensa, ma non raggiunge l’importanza storica, la profondità e l’equilibrio del suo predecessore. Vale sicuramente la pena viverlo, soprattutto per chi è cresciuto con la saga, ma lascia la sensazione di qualcosa che avrebbe potuto essere più grande, più completo, più fedele allo spirito del 1999.

UN RITORNO, SÌ, MA NON QUELLA RINASCITA CHE TUTTI SPERAVAMO.

Ci sono saghe che si limitano a intrattenerci e poi ci sono quelle che si intrecciano alla nostra storia personale, accompagnano la nostra crescita, segnano un prima e un dopo. Resident Evil appartiene a questa seconda categoria. Non è solo una serie di giochi, è un frammento della nostra memoria collettiva, un tassello di un’epoca che non tornerà più e che proprio per questo merita di essere custodita con cura. Ed è da questa consapevolezza che nasce la riflessione che segue, un viaggio attraverso trent’anni di paura, innovazione e rinascita.

Conclusioni: 30anni di memoria, rinascita e il valore della preservazione videoludica

Guardare oggi alla trilogia originale di Resident Evil e ai suoi remake significa osservare quasi trent’anni di evoluzione del videogioco horror, un percorso che intreccia innovazione tecnica, trasformazioni culturali e un legame emotivo che per molti di noi affonda le radici nell’infanzia e nell’adolescenza. La trilogia del 1996–1999 riuscì in qualcosa di unico, prendere limiti tecnici enormi e trasformarli in stile, atmosfera e identità. Controlli rigidi ma funzionali, telecamere fisse ma scenograficamente perfette, esplorazione lenta ma ipnotica. Quei vincoli erano parte stessa del linguaggio del gioco. Analizzandoli oggi non sembrano affatto “vecchi”, ma capitoli fondamentali che hanno definito un genere.

I remake moderni hanno operato nella direzione opposta, traducendo quel linguaggio per una generazione abituata alla fluidità dei controlli contemporanei, alla potenza grafica e a una narrazione più cinematografica. Il REmake del 2002 ha elevato l’horror classico con un rispetto quasi reverenziale. Resident Evil 2 Remake ha ridefinito in modo esemplare cosa significhi reinterpretare un’opera senza tradirla. Resident Evil 3 Remake, pur con limiti evidenti, ha mostrato l’estrema complessità del trovare equilibrio tra fedeltà, necessità produttive e nuove sensibilità. In tutte queste versioni emerge una costante, la volontà di tenere viva un’eredità che continua a ispirare milioni di giocatori.

In questo percorso si inserisce un elemento essenziale, la preservazione videoludica. Senza la possibilità di giocare i titoli originali, la storia di Resident Evil resterebbe confinata nei ricordi di chi c’era. Sarebbe un racconto orale, qualcosa da tramandare ma non da vivere. L’arrivo dei port GOG permette invece di riscoprire quelle esperienze nella loro autenticità, senza filtri e senza reinterpretazioni. Non è una semplice operazione commerciale, ma un atto di conservazione culturale. Significa poter toccare con mano come negli anni novanta si costruiva tensione, come si aggiravano limiti tecnici giganteschi, come la creatività potesse nascere dalla necessità. In un’industria che corre veloce e brucia il proprio passato con facilità disarmante, iniziative come questa diventano fondamentali.

È importante riconoscere anche un altro aspetto. Resident Evil non ha mantenuto una sola identità nel corso del tempo. Dopo la trilogia classica e Code Veronica, la serie ha più volte cambiato pelle, abbandonando e ritrovando il proprio DNA attraverso i capitoli successivi. Dal rivoluzionario Resident Evil 4 alle derive più action del 5 e del 6, fino al ritorno all’horror psicologico in Resident Evil 7 e all’horror gotico di Village. È una saga in continua mutazione, capace di reinventarsi nel bene e nel male, e proprio per questo la preservazione delle sue origini diventa ancora più preziosa. Senza di esse, perderemmo il riferimento necessario per comprendere quanto la serie sia cambiata e quanto abbia influenzato ciò che è venuto dopo.

Riunendo la trilogia originale, i remake moderni e il lavoro di conservazione portato avanti da GOG, emerge il vero valore di Resident Evil: non tanto un’identità immutabile, ma la capacità di attraversare epoche diverse rimanendo significativa. Una serie che ha insegnato cosa significhi esplorare l’ignoto, affrontare la paura e vivere il videogioco come esperienza emotiva totale. Grazie alle nuove tecnologie e alle iniziative di preservazione oggi possiamo rivivere ogni incarnazione di questa saga, senza il rischio che nessuna delle sue forme vada perduta. Una storia lunga trent’anni, imperfetta e mutevole, ma sempre viva.

E allora sì, mentre chiudo queste pagine e ripenso a tutto ciò che Resident Evil ha rappresentato nella mia vita, non posso fare a meno di sorridere. Non solo per i momenti di terrore, le notti passate a esplorare corridoi bui o a risolvere enigmi impossibili, ma per ciò che quei giochi hanno significato per il ragazzo che ero e per l’adulto che sono diventato. Sono ricordi che profumano di pizza e pomeriggi d’inverno, di amici che non vedo più e di sogni che forse non ho smesso di inseguire. Ricordo persino un tema di italiano, alle superiori, in cui parlai di Resident Evil come fosse un romanzo gotico moderno. La professoressa rimase perplessa, io ne fui orgoglioso: già allora quel mondo di zombie e misteri era un pezzo della mia identità.

Se oggi continuo a parlarne con questa passione è perché Resident Evil non è stato solo un videogioco, è stato un compagno di viaggio, uno specchio del tempo che passa e un promemoria di quanto certe emozioni possano rimanere intatte anche dopo decenni. E in fondo, custodire queste emozioni non è forse la forma più autentica di preservazione?

-Questo Articolo è stato Auto Finanziato dalla Redazione:

Se l’articolo di Gabriele vi è piaciuto, potete aiutare PW83 con una donazione cliccando QUESTO LINK

Lascia un commento