Di Pierre Coppi

Analisi tecnica e critica di un genere che sta dimenticando le proprie origini

Mentre varchiamo la soglia di questo 2026, guardandoci indietro con un sopracciglio alzato, non possiamo fare a meno di notare come il panorama dei fighting games sia mutato in modo quasi irreversibile. Quello che una volta era il genere re delle sale giochi, il punto di ritrovo per eccellenza dove la sfida era immediata, fisica e sociale, oggi sembra essersi rinchiuso in una torre d’avorio fatta di algoritmi, frame data e una ricerca ossessiva della perfezione competitiva. Noi di PW83 abbiamo osservato questa trasformazione con crescente preoccupazione, vedendo come le grandi produzioni abbiano progressivamente voltato le spalle a quella massa di giocatori che, per decenni, ha alimentato il mercato semplicemente per il gusto di vedere un finale spettacolare o di sbloccare un costume segreto dopo un pomeriggio passato sul divano con gli amici. La crisi che stiamo attraversando non è economica, poiché i numeri di vendita spesso sorridono ancora ai grandi brand, ma è una crisi d’identità profonda, una sorta di amnesia collettiva che sta portando l’industria a dimenticare perché i picchiaduro sono diventati un fenomeno di massa in primo luogo. Non è più solo una questione di software, ma di filosofia: stiamo assistendo alla trasformazione di un gioco in uno strumento di lavoro, e questo sta uccidendo il divertimento puro.

L’illusione dell’esport e il paradosso del due per cento

L’industria moderna dei fighting games sembra affetta da una miopia strategica senza precedenti, un fenomeno che potremmo definire come la dittatura dell’esport. Entrando nei laboratori di sviluppo di colossi storici, si ha la sensazione che ogni singola riga di codice sia scritta con un unico obiettivo: rendere il gioco perfetto per il palco di un torneo internazionale. Le software house investono la stragrande maggioranza delle proprie risorse umane e finanziarie nel bilanciamento micrometrico, nella riduzione sistematica di ogni possibile variabile caotica e in infrastrutture netcode pensate esclusivamente per garantire prestazioni impeccabili nella scena competitiva online. Questo approccio, sebbene tecnicamente lodevole sotto il profilo dell’ingegneria del software, nasconde un paradosso numerico che sta svuotando il genere della sua anima più pura e democratica.

I dati statistici che emergono dall’analisi del comportamento dell’utenza globale parlano in modo inequivocabile. I pro player, ovvero coloro che partecipano attivamente ai tornei, che studiano il gioco in modo accademico e che utilizzano i social per discutere di ogni singolo frame di vantaggio o svantaggio, rappresentano meno del due per cento della base utente totale. Questo significa che il restante novantotto (98!) per cento dei giocatori è composto da appassionati, nostalgici e casual gamer. Sono proprio loro, quelli che comprano il gioco al lancio e che garantiscono la sostenibilità economica del progetto, a venire sistematicamente ignorati durante la fase di progettazione. La priorità assoluta di uno sviluppatore dovrebbe essere quella di garantire un’esperienza locale solida e divertente, capace di intrattenere chi non ha alcuna intenzione di scalare le classifiche mondiali ma vuole solo godersi un sistema di combattimento appagante. Invece, assistiamo a una gestione della frustrazione sui server online che diventa il fulcro dell’esperienza, trasformando quello che dovrebbe essere uno svago in un secondo lavoro non retribuito.

L’estetica del colpo contro il frastuono dei neon

Qui su PW83 siamo da sempre amanti della tecnica, dello studio meticoloso delle meccaniche e della precisione esecutiva, ma non abbiamo dimenticato cosa ci ha fatto emozionare quando abbiamo schiacciato i primi tasti con Street Fighter 2, Mortal Kombat o King of Fighters 94. In quegli anni, magari, non eravamo abili come lo siamo ora o come i campioni odierni, non conoscevamo i termini tecnici che oggi usiamo quotidianamente, ma il gioco ci ripagava ampiamente con un feedback gratificante e immediato. Ogni pugno messo a segno aveva un peso, ogni proiezione trasmetteva una sensazione di potenza tangibile attraverso lo schermo. C’era una pulizia visiva che permetteva di godere della coreografia del combattimento senza inutili distrazioni. Sapevamo esattamente cosa stava succedendo sullo schermo perché il design era al servizio della leggibilità e dell’impatto fisico.

Oggi, al contrario, ci troviamo sommersi da uno spettacolo che spesso scade nel ridicolo: un’orgia di luci, esplosioni particellari e colori al neon che infestano lo schermo a ogni minima interazione. Questa sovrabbondanza estetica dei titoli attuali non è sinonimo di modernità, ma spesso funge da paravento per una mancanza di sostanza nel feedback fisico dei colpi. Quando tutto brilla, nulla risalta davvero. Nei classici citati, l’impatto di un colpo era sottolineato da un fermo immagine millimetrico e da un campionamento sonoro secco, brutale, perfetto. Oggi quel feedback viene diluito in un caos cromatico che confonde l’occhio e anestetizza il senso del combattimento. Rivendichiamo con forza il diritto di volere un gioco che torni a valorizzare la fisicità del pixel rispetto alla vuota spettacolarità da fuochi d’artificio, perché la vera emozione nasce dalla precisione e dal feedback dell’impatto, non dalla quantità di riflessi al neon sulla superficie dell’arena.

Segnali di speranza tra le macerie del single player

Se analizziamo i contenuti offerti al lancio da titoli come Mortal Kombat 1 o Street Fighter V, il quadro iniziale appariva desolante. Non basta offrire una modalità storia cinematografica se questa risulta essere un guscio vuoto, vincolato a una connessione perenne o ridotta a match ripetitivi contro un’intelligenza artificiale priva di mordente. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che alcuni giganti del settore stanno provando a invertire questa tendenza. Il caso di Street Fighter 6 con la sua modalità World Tour è emblematico di questa volontà di riscatto. Capcom ha finalmente capito che per attirare quel famoso novantotto per cento dell’utenza serve un’avventura capace di dare un senso alla progressione del giocatore singolo, permettendogli di vivere il mondo di gioco senza lo stress della classifica.

Il World Tour ha rappresentato un esperimento coraggioso: fondere l’ossatura di un picchiaduro con elementi tipici dei giochi di ruolo. Girare per Metro City e personalizzare il proprio avatar ha ridato dignità all’esperienza offline. Allo stesso modo, non possiamo ignorare lo sforzo di SNK con Fatal Fury: City of the Wolves. L’introduzione di una modalità come Episodes of South Town dimostra che anche un brand storico ha compreso l’importanza di offrire contenuti single player massicci. Questi esempi indicano che esiste una via d’uscita: il picchiaduro deve tornare a essere un’esperienza completa fin dal primo avvio, recuperando quel senso di scoperta che vedevamo in Tekken Tag 2 o SoulCalibur II e III, dove sbloccare i filmati finali era un rito di passaggio fondamentale per sentirsi parte di un universo coerente e non un semplice numero su un server.

L’inquinamento dei roster: tra marketing estremo e fratellanza storica

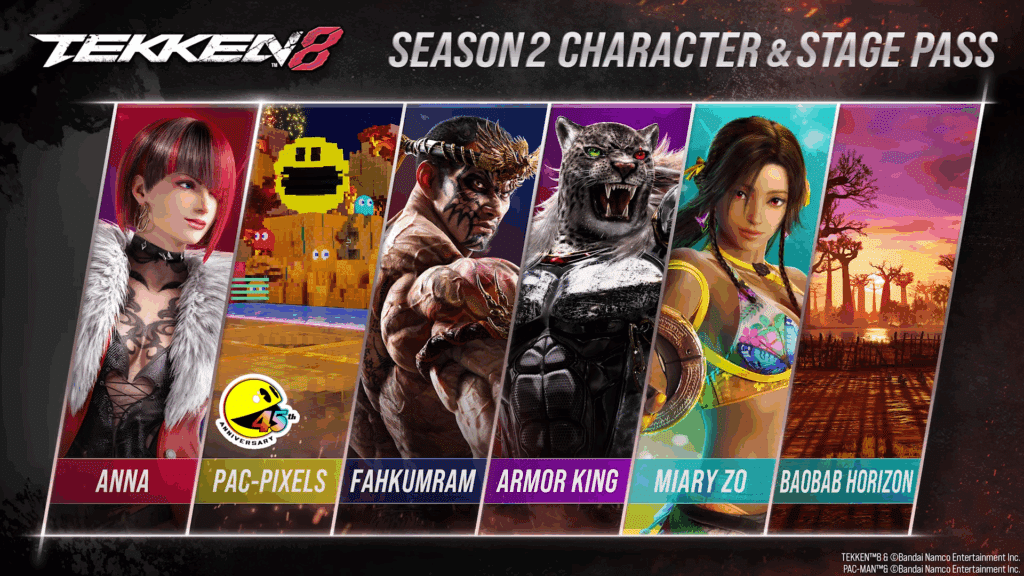

Un altro elemento critico è la progressiva perdita di coesione stilistica dei brand. Un tempo, il marchio di fabbrica di una saga era la sua identità visiva e tematica. Oggi assistiamo a un inquinamento dei roster senza precedenti, dove l’inserimento di guest character estranei al contesto è diventata la norma per motivi puramente commerciali. E’ bene menzionare Ingrid in Capcom Fighting Jam, un personaggio che sembrava preso da un gioco totalmente alieno ad un fighting game, ma il caso di Tekken è probabilmente il più eclatante di questa deriva. In Tekken 7 abbiamo assistito all’arrivo di figure come Negan da The Walking Dead o Noctis da Final Fantasy XV, personaggi che pur essendo tecnicamente ben trasposti, hanno spezzato la coerenza dell’universo di Harada, introducendo stili di combattimento basati su armi o magie che nulla avevano a che fare con le arti marziali classiche della serie. Questa tendenza è proseguita con Tekken 8, dove l’arrivo di Clive da Final Fantasy XVI confermano come il roster sia diventato una vetrina pubblicitaria per altri franchise. Paradossale, se si pensa che proprio Tekken 7 introduceva Akuma di Street Fighter nel roster base e Geese Howard di Fatal Fury come DLC.

Come abbiamo visto infatti, esiste un modo corretto di gestire gli scambi di personaggi, ed è quello che premia la coerenza del genere. Vogliamo premiare Capcom e SNK per aver riportato in auge una sorta di fratellanza storica tra icone del picchiaduro. L’introduzione di Ken e Chun-Li in City of the Wolves e l’arrivo di Terry Bogard e Mai Shiranui in Street Fighter 6 non sono operazioni di marketing selvaggio, ma crossover celebrativi che rispettano il linguaggio comune dei fighting games. Questi personaggi non appaiono come corpi estranei perché condividono lo stesso dna ludico e la stessa storia culturale. Quando Ryu incontra Terry, non è un inserimento forzato come lo fu Cristiano Ronaldo o un protagonista di un gioco di ruolo in un torneo di arti marziali; è un ritorno a casa, un omaggio a un’epoca in cui questi brand si sfidavano nelle sale giochi di tutto il mondo. Questa è la differenza tra inquinamento e arricchimento: il primo cerca il click facile, il secondo celebra le radici di un genere.

Le barriere all’entrata e il muro della complessità accademica

Esattamente come accaduto nei racing game, passati da arcade accessibili a simulazioni punitive, i fighting games stanno diventando un genere di nicchia chiuso. Il muro della complessità è diventato talmente alto da risultare insormontabile per chiunque non sia disposto a trasformare il proprio hobby in un corso di studi. Se un nuovo giocatore percepisce di dover studiare frame data e combo trial per ore prima di potersi divertire, la reazione naturale sarà l’abbandono immediato del software. La complessità accademica ha sostituito il divertimento istintivo, creando una barriera che scoraggia le nuove leve e allontana chi ha poco tempo da dedicare al gioco.

Non stiamo parlando di eliminare la profondità, necessaria per la longevità, ma di eliminare la barriera che impedisce l’accesso allo svago primordiale. In passato, titoli come KOF 2002 UM offrivano una profondità spaventosa, ma permettevano a chiunque di premere dei tasti e vedere qualcosa di spettacolare accadere sullo schermo. L’abilità era figlia dell’esperienza sul campo, non di una preparazione accademica forzata basata sulla memorizzazione di tabelle numeriche. La sfida per il futuro non è semplificare tutto fino a rendere il gioco banale, ma tornare a un design che privilegi l’intuito e il feedback fisico rispetto alla teoria dei numeri. Un picchiaduro deve trasmettere un senso di potenza e controllo totale senza richiedere la lettura preventiva di un manuale di ingegneria. Quando la complessità diventa fine a se stessa, si condanna il genere all’irrilevanza culturale e sociale.

La gestione dei servizi e la stanchezza da contenuto a pagamento

Non possiamo ignorare l’impatto che il modello di business dei giochi come servizio (i tanto temuti Games as a service, Gaas. NdPierre) ha avuto sulla percezione dei picchiaduro. Un tempo, l’acquisto di un titolo garantiva l’accesso a un’esperienza completa. Oggi, l’uscita di un nuovo capitolo è spesso solo l’inizio di un calvario di acquisti aggiuntivi, season pass e valute virtuali di dubbia utilità. Questa frammentazione del prodotto crea una sensazione di incompiutezza costante che distrugge il piacere del collezionismo e della proprietà del software. Il giocatore si sente trattato come un bancomat da prelevare periodicamente, piuttosto che come un utente da soddisfare e fidelizzare attraverso la qualità e la generosità dei contenuti.

Questa strategia influisce sulla qualità del gioco al lancio. Vediamo spesso roster iniziali ridotti all’osso, sapendo che i personaggi più amati verranno venduti separatamente come DLC. È una pratica che mina la fiducia tra sviluppatore e consumatore e che contribuisce pesantemente alla crisi d’identità del genere. La stanchezza da contenuto a pagamento sta diventando un fattore determinante per l’abbandono di molti franchise storici. Il futuro del genere dipende dalla capacità delle software house di tornare a proporre un patto onesto: vendere un gioco completo, massiccio nei contenuti sin dal primo giorno e coerente nella sua visione artistica. Il supporto post-lancio dovrebbe essere un valore aggiunto, un regalo alla comunità, non la stampella necessaria per sorreggere un prodotto che altrimenti non starebbe in piedi sotto il peso delle proprie lacune.

Conclusioni: verso un nuovo patto con il giocatore

Siamo arrivati alla fine di questa lunga analisi tecnica e appassionata, che vuole essere un grido d’allarme ma anche un incitamento alla riscossa per un genere che non può e non deve morire sotto il peso della sua stessa arroganza. Il futuro dei picchiaduro non risiede nell’inseguire ossessivamente le mode di Twitch o nel cercare l’approvazione di una ristrettissima cerchia di professionisti che vivono di frame data e sponsorizzazioni. La salvezza di questo genere, che tanto abbiamo amato e che continueremo a difendere, passa attraverso la riscoperta di quel patto onesto con il giocatore che mette al centro il divertimento, la fisicità e la completezza dell’opera. Serve un coraggio leonino per ammettere che la strada intrapresa negli ultimi anni è un vicolo cieco che rischia di trasformare i combattimenti digitali in una nicchia asfissante, fredda e priva di quella scintilla vitale che li rendeva magici.

È assolutamente necessario tornare a investire su roster coerenti e orgogliosi della propria storia, dove ogni lottatore abbia una ragione d’essere profonda e non sia solo il frutto di un accordo di marketing per vendere una copia in più. Bisogna dare continuità a quanto di buono visto nel World Tour di Street Fighter 6 o nell’ Episodes of South Town di City of the Wolves, portando al centro della produzione contenuti single player massicci, capaci di intrattenere per decine di ore senza richiedere connessioni internet costanti o carte di credito sempre pronte all’uso. Soprattutto, serve un gameplay che privilegi lo svago, l’emozione pura, il feedback dei colpi e l’impatto fisico rispetto alla precisione chirurgica e asettica richiesta dagli esport.

[I picchiaduro] sono l’essenza stessa della competizione umana resa arte digitale

Solo uscendo dalla bolla autoreferenziale dei tornei internazionali e tornando a parlare alla gente comune, a chi vuole solo divertirsi dopo una giornata di lavoro o sfidare un amico in una sessione veloce sul divano, il genere potrà tornare a essere un fenomeno di massa capace di influenzare la cultura popolare. I picchiaduro sono il linguaggio universale del confronto e della crescita personale attraverso la sfida; sono l’essenza stessa della competizione umana resa arte digitale. Non lasciamo che questa voce potente venga soffocata dal ronzio dei server e dalle statistiche di un mercato che ha tragicamente dimenticato il valore del gioco puro e disinteressato. Il 2026 può essere l’anno della rinascita o quello del definitivo declino; la scelta spetta a chi ha in mano le redini di queste leggendarie saghe, ma noi non resteremo a guardare in silenzio. Qui su PW83 la nostra missione è chiara e il nostro impegno è totale: non smetteremo mai di lottare per l’anima di questo genere e continueremo a urlare la verità fino a farci scoppiare i polmoni.

Lascia un commento